- 首頁

-

石油儀器

- 涂4粘度計

- 恒溫水浴

- 開口閃點測定儀

- 閉口閃點測定儀

- 恩氏粘度計

- 石油產品水分測定儀

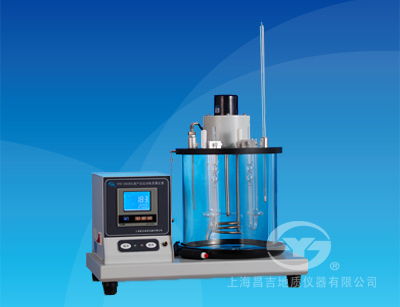

- 石油產品運動粘度測定儀

- 石油產品蒸餾試驗器

- 減壓餾程測定儀

- 石油產品密度測定儀

- 低溫測定儀

- 銹蝕腐蝕測定儀

- 硫含量分析儀

- 殘炭測定儀

- 辛烷值、十六烷值測定儀

- 抗乳化性能測定儀

- 潤滑油泡沫特性試驗器

- 實際膠質測定儀

- 蒸汽壓測定儀

- 氧化安定性測定儀

- 烴類測定儀

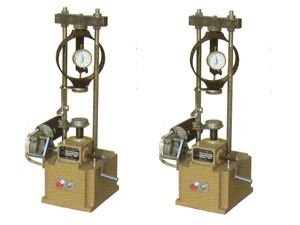

- 針入度儀

- 潤滑脂滴點測定儀

- 潤滑油蒸發損失測定儀

- 酸堿測定儀

- 機械雜質測定儀

- 灰分測定儀

- 色度測定儀

- 潤滑脂鋼網分油試驗器

- 苯胺點測定儀

- 原油水含量測定儀

- 萘結晶點

- 鹽含量測定儀

- 硫醇硫測定儀

- 石油蠟含油量測定儀

- 氮測定儀

- 自燃點測定儀

- 界面張力測定儀

- 脫氣振蕩儀

- 潤滑油空氣釋放值測定儀

- 絕緣油體積電阻率測定儀

- 絕緣油耐壓測定儀

- 公路儀器

- 地質儀器

- 旋轉粘度計

- 聯系我們

- 公司介紹